NEWS

お知らせ

NEWS

- 教育・学生生活

- 教員養成センター

- 入試

- 一般競争契約情報

- 入札

- お知らせ

- イベント

- プレスリリース

- 本学の新型コロナウイルス感染状況

- 受験生の方へ

- 在学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 企業の方へ

- 地域・一般 の方へ

- 学務支援システム

- eポートフォリオ

- 調整会のお知らせ

- 地域未来共創センター(愛称:Tottori uniQ)

- 保健管理センター

- 教養教育センター

- 鳥取大学学友会

- 鳥取大学好友会

- 鳥取大学は今

- 附属学校部

【研究成果】榊原助教、小谷教授らが層状ニッケル酸化物超伝導体の電子状態を解明

新たに発見された層状ニッケル酸化物超伝導体の電子状態を数値シミュレーションにより解明!

高温超伝導を示す新物質探索のヒントになる可能性も!

ポイント

- 最近発見された層状ニッケル酸化物(Nd,Sr)NiO2の超伝導状態をシミュレーションによって解析した

- (Nd,Sr)NiO2では銅酸化物高温超伝導体と似た電子状態が実現しているが、電子間に働く相互作用が相対的に強く、それが超伝導転移を抑制している事が分かった

- 得られた結果は銅酸化物以外の新しい高温超伝導物質を探索・設計する上で重要なヒントとなる情報を与えている

概要

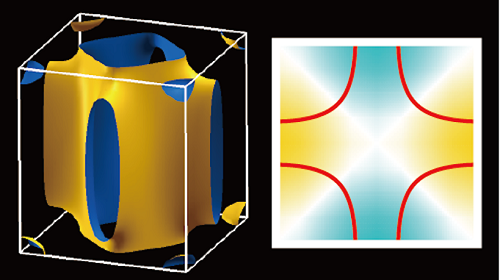

鳥取大学学術研究院工学部門の榊原寛史助教、小谷岳生教授らの研究グループは、大阪大学大学院理学研究科の黒木和彦教授らの研究グループとの共同研究により、近年発見された新超伝導体・層状ニッケル酸化物(Nd,Sr)NiO2の超伝導発現機構を第一原理バンド計算と呼ばれる手法に基づいたシミュレーションにより解明しました(図)。

※詳細はプレスリリース(PDF 1090KB)をご覧ください。

図.本研究の概念図

左側がニッケル酸化物(Nd,Sr)NiO2のフェルミ面。中央の筒状の大きい面と四つ角の小さい面が有る。

右側がクーパー対の「構造」を示す図で、赤線はフェルミ面の断面を示している。

今後の展開

今回の研究で得られた知見は、ニッケル酸化物のTcを向上させる目的に利用できます。例えば、i) 超伝導にとって最適な有効的相互作用の大きさを得るめにニッケルと酸素の混成度合いが大きくなる結晶構造を考案する ii)ニッケル酸化物の結晶に圧力をかける事で電子がより自由に動き回れるように仕向ける、などの改善案が考えられます。また、本研究で用いた手法は結晶構造のデータ以外の実験的パラメータが不要であるため、超伝導が観測されていない物質の超伝導発現の可能性をシミュレーションで評価することもできます。例えば、今回の計算手法を結晶構造のデータベース上にある物質に系統的に適用するシステムを開発することで、新たな超伝導物質を予言することも期待できます。

論文タイトルと著者

- タイトル:Model Construction and a Possibility of Cupratelike Pairing in a New Nickelate Superconductor (Nd,Sr)NiO2

- 著者:Hirofumi Sakakibara*, Hidetomo Usui, Katsuhiro Suzuki, Takao Kotani, Hideo Aoki, Kazuhiko Kuroki†

- 掲載誌:Physical Review Letters 125, 077003 (2020) (Selected for an Editor's Suggestion)

用語解説

銅酸化物超伝導体

1986年にベドノルツとミュラーによって発見された層状構造を持つ銅酸化物の総称。普通に合成すると磁性絶縁体になるが、元素置換や酸素欠損等によりキャリアをドープすると高温(最大135 K=摂氏−138度)で超伝導現象が発現する。磁気的な性質が高温超伝導発現の起源であると一般に考えられている。

超伝導状態

金属中の電子は常温では互いに自由に運動するが、低温になると電子同士が連動して動く方が有利になるため、電子が対として運動する状態が実現する事がある。この対を発見者にちなんでクーパー対と呼ぶ。クーパー対が形成されると物質の電気抵抗が0になり、強力な電磁石になる等の様々な特殊な性質が現れる。超伝導状態になる温度は物質に強く依存し、低温でも超伝導状態にならない物質も多い。