NEWS

お知らせ

NEWS

- 教育・学生生活

- 教員養成センター

- 入試

- 一般競争契約情報

- 入札

- お知らせ

- イベント

- プレスリリース

- 本学の新型コロナウイルス感染状況

- 受験生の方へ

- 在学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 企業の方へ

- 地域・一般 の方へ

- 学務支援システム

- eポートフォリオ

- 調整会のお知らせ

- 地域未来共創センター(愛称:Tottori uniQ)

- 保健管理センター

- 教養教育センター

- 鳥取大学学友会

- 鳥取大学好友会

- 鳥取大学は今

- 附属学校部

絶滅危惧きのこ「オオメシマコブ」は実は2種で、しかもどちらも新種だった

絶滅危惧きのこ「オオメシマコブ」は実は2種で、しかもどちらも新種だった

ー絶滅危惧きのこの保全に向けてー

概要

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所、日本大学生物資源科学部、鳥取大学農学部の研究グループは、環境省レッドリストに掲載されているきのこ「オオメシマコブ」について、遺伝子解析および形態的な特徴の詳細な検討を行いました。その結果、小笠原諸島に分布するタイプと高知県に分布するタイプは別種であること、またこれらが正式な学名を持たない種類であることがわかり、それぞれを新種として命名しました。小笠原諸島に分布するタイプは小笠原諸島に固有の種類で、オガサワラグワにしか発生しません。オガサワラグワ自体も小笠原諸島に固有の樹木で、絶滅危惧種の一種です。一方、高知県に分布するタイプはヨコグラノキにしか発生しません。ヨコグラノキは宮城県以南に広く分布しますが、多くの地域で希少な樹木です。高知県に分布するタイプはこれまで高知県の一地域からしか記録がなく、さらに近年安定してこのきのこの発生が確認できているのは数本のヨコグラノキ上だけです。両種はいずれも国際自然保護連合(IUCN)が定めるレッドリストの基準においても、絶滅の可能性が高いカテゴリーである「絶滅危惧IA類」に該当することがわかりました。両種の絶滅を防ぐには、宿主となる樹木の保全が不可欠です。本研究成果は、2022年5月31日にMycoscience誌でオンライン公開されました。

※詳細はプレスリリース(PDF 1.5MB)をご参照ください。

小笠原産オオメシマコブ

上面は通常黒っぽく、ゴツゴツしている。

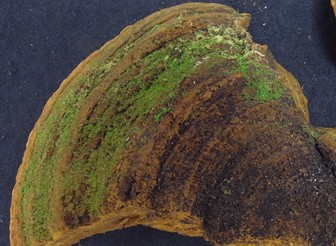

高知県産オオメシマコブ

上面は最初黄褐色でやや毛羽立つが、古くなると黒っぽくなる。

オガサワラグワの古い切株

小笠原産オオメシマコブの多くはこのような切株上にきのこを形成している。

今後の展開

小笠原産オオメシマコブが絶滅の危機に瀕している理由は、小笠原諸島内の限られた範囲内にしか分布しないこと、生息地の多くでオガサワラグワの生木が減少するとともに切株も腐朽によって消失が進むことで、このきのこにとっての生育環境が悪化していることです。このきのこを守るには、外来樹木の伐採を進めて小笠原本来の植生を回復させ、オガサワラグワの減少を食い止めることが必要です。

高知県産オオメシマコブが絶滅に瀕している理由は、現存するきのこの数が極端に少なく、このままでは安定して将来の世代を残すことができないと考えられることです。このきのこを守るには、現在きのこの発生が確認されているヨコグラノキはもちろんのこと、このきのこが発生するヨコグラノキを新たに発見して保全するとともに、地域のヨコグラノキの生息環境を保全することでこのきのこが生存可能な環境を将来にわたって確保することが必要です。

論文情報

タイトル:Two new species of Fulvifomes (Basidiomycota, Hymenochaetaceae) on threatened or near threatened tree species in Japan. (絶滅が危惧される樹木に発生するオオメシマコブ属(担子菌門タバコウロコタケ科)の2新種)

著者名:服部力(森林総合研究所)、太田祐子(日本大学生物資源科学部)、早乙女梢(鳥取大学農学部)

掲載誌:Mycoscience、63巻3号(2022年5月)

研究費:発酵研究所一般研究所助成「小笠原諸島固有菌類保全のための分類・生態学的研究-材生息菌を対象として」(G-24-1-36)、文部科学省科学研究費補助金「亜熱帯域島嶼における南根腐病の病理学的特性の解明とその制御」(25292096)