○鳥取大学協創連携講座及び協創連携部門規則

令和3年4月27日

鳥取大学規則第56号

(趣旨)

第1条 鳥取大学(以下「本学」という。)における協創連携講座及び協創連携部門(以下「協創連携講座等」という。)の実施については,この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 協創連携講座等は,本学が,共通の課題について本学と協同して研究を実施しようとする民間等外部の機関(以下「外部機関」という。)から受け入れる経費等により設置し,運用することにより,本学の教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。

一 協創連携講座 講座において行われる教育研究に相当するものを外部機関と協同して実施するもので,外部機関からの受入経費(寄附金を除く。以下「受入経費」という。)により,人件費,研究費,旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。

二 協創連携部門 研究部門において行われる研究に相当するものを外部機関と協同して実施するもので,受入経費により,人件費,研究費,旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。

三 部局等 各学部,各研究科,国際乾燥地研究教育機構,教育支援・国際交流推進機構,研究推進機構,とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ,地域価値創造研究教育機構,情報戦略機構,染色体工学研究センター及び鳥由来感染症グローバルヘルス研究センターをいう。

四 部局等の長 前号に規定する部局等の長をいう。

(名称)

第4条 協創連携講座等には,当該協創連携講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。

2 協創連携講座等の名称について,外部機関から申出があった場合には,当該外部機関と協同して実施することが明らかとなるような名を前項の名称に付加することができる。

(設置の申請)

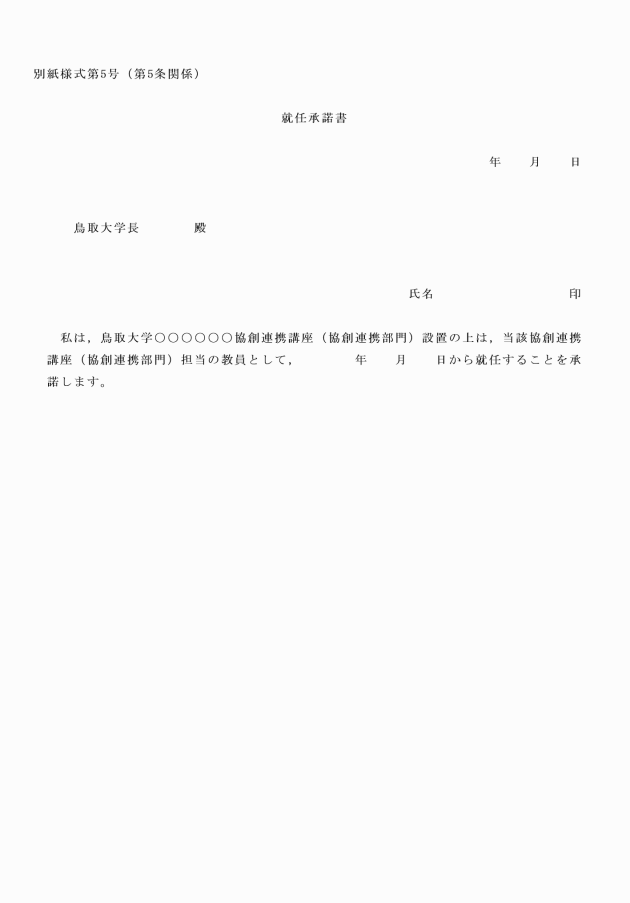

第5条 部局等の長は,外部機関から協創連携講座等の設置の申込みがあった場合において,当該協創連携講座等の設置が本学における教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,教授会又はそれに代わる機関の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。

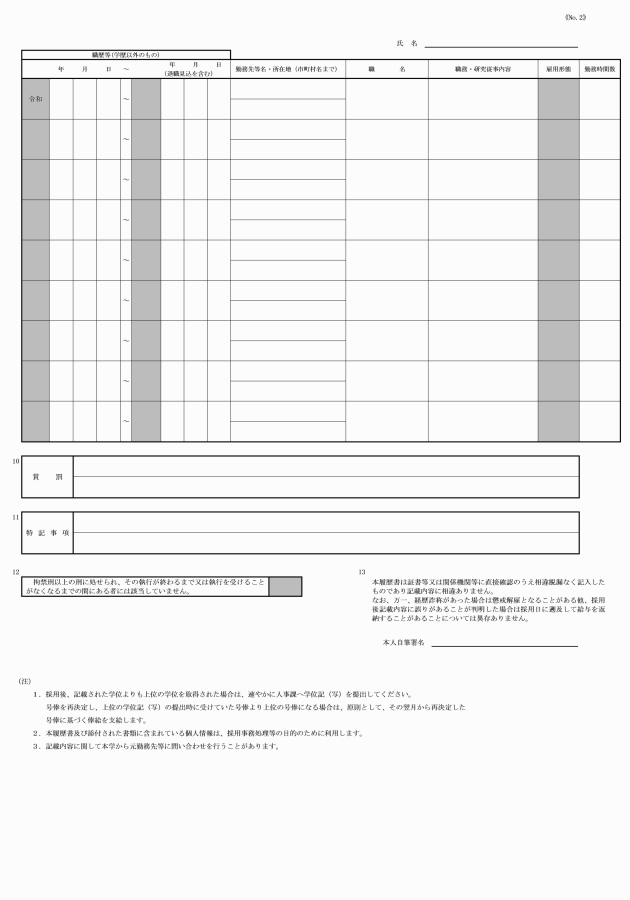

2 前項の申請に当たっては,次に掲げる書類を提出するものとする。

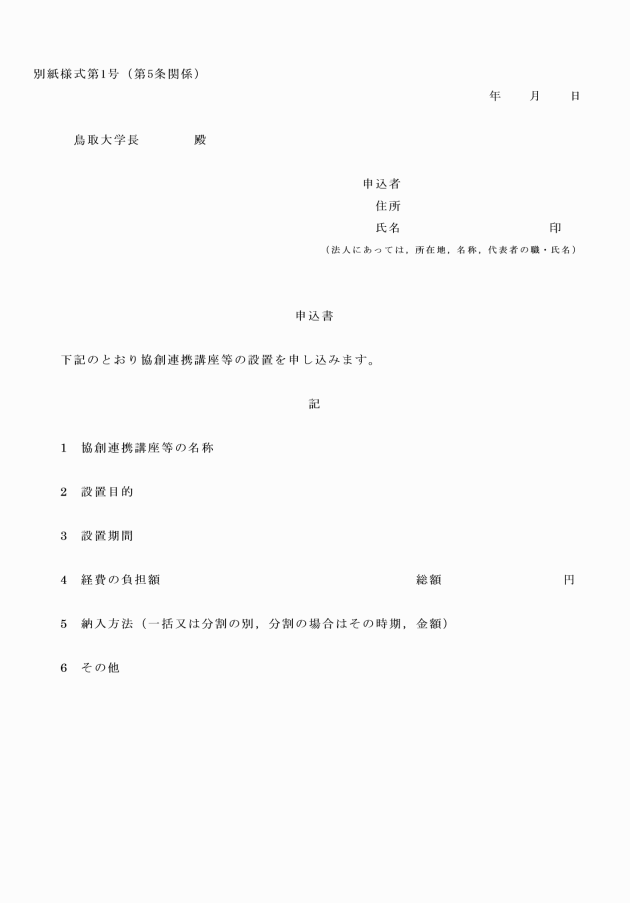

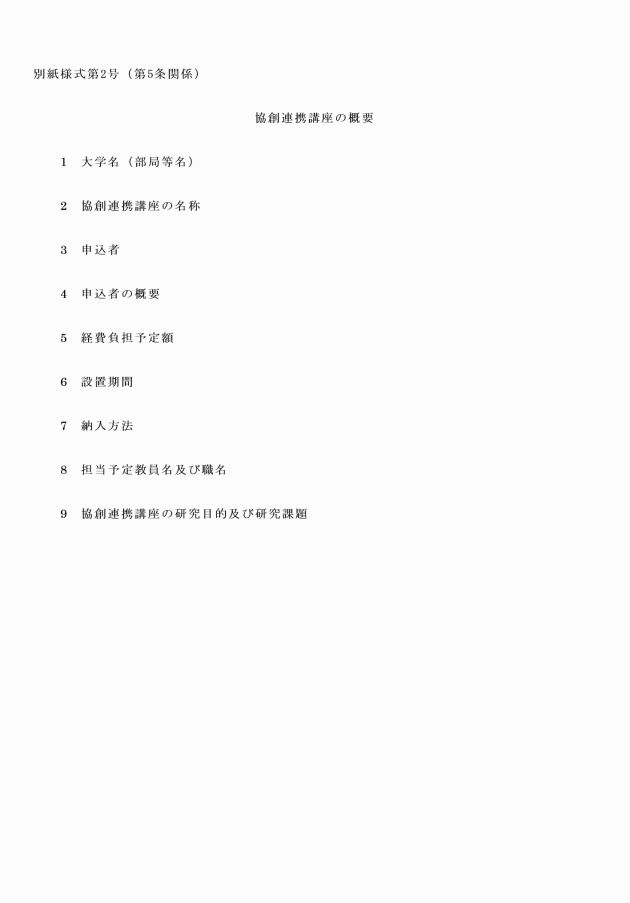

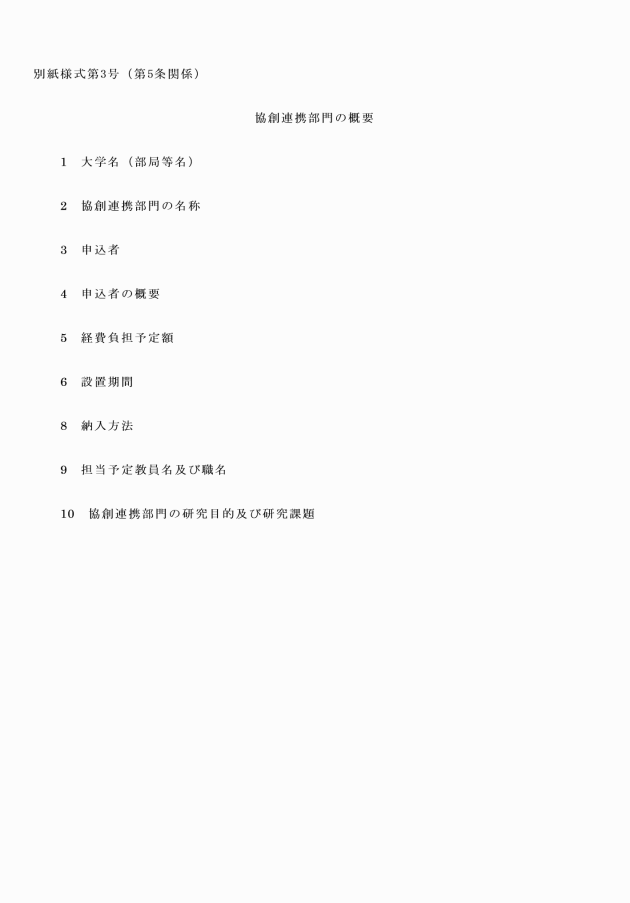

一 協創連携講座等申込書(別紙様式第1号)

(設置の決定)

第6条 学長は,前条の申請内容が本学の教育研究の進展及び充実に寄与すると認められる場合は,当該協創連携講座等の設置を決定するものとする。

(設置の通知及び報告)

第7条 学長は,前条の規定により協創連携講座等の設置を決定した場合は,速やかに当該部局等の長にその旨を通知し,教育研究評議会に報告するものとする。

(契約の締結)

第8条 学長は,協創連携講座等の設置を決定した場合は,別に定める契約書により外部機関を相手方とする協創連携講座等の設置の契約を締結し,鳥取大学共同研究取扱規則(昭和60年鳥取大学規則第25号。以下「共同研究規則」という。)第6条の規定に準じて手続を行うものとする。

一 協創連携講座等の名称

二 協創連携講座等の目的及び内容

三 協創連携講座等の分担に関すること。

四 協創連携講座等の実施場所

五 協創連携講座等の実施期間

六 協創連携講座等に必要な費用に関すること。

七 協創連携講座等に係る受入経費の本学への納入に関すること。

八 協創連携講座等によって取得した設備の権利の帰属に関すること。

九 協創連携講座等に係る施設等の使用に関すること。

十 知的財産,個人情報等の秘密の保持に関すること。

十一 研究成果並びに知的財産権の帰属及びその取扱いに関すること。

十二 協創連携講座等に係る契約の変更及び解除に関すること。

十三 前各号に掲げるもののほか,協創連携講座等に関して必要な事項

(存続期間等)

第10条 協創連携講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。ただし,学長が特に必要があると認める場合は,これを更新することができる。

2 更新する場合の手続は,設置の例による。

(構成)

第11条 協創連携講座等には,少なくとも教授又は准教授相当者1人及び准教授又は助教相当者1人の教員を置くものとする。ただし,当該協創連携講座等を設置する部局等の長が,運営上特に支障がないと認めた場合は,別に定める単位により構成することができる。

2 協創連携講座等の教員(以下「協創連携講座教員等」という。)の身分は,特命職員とする。

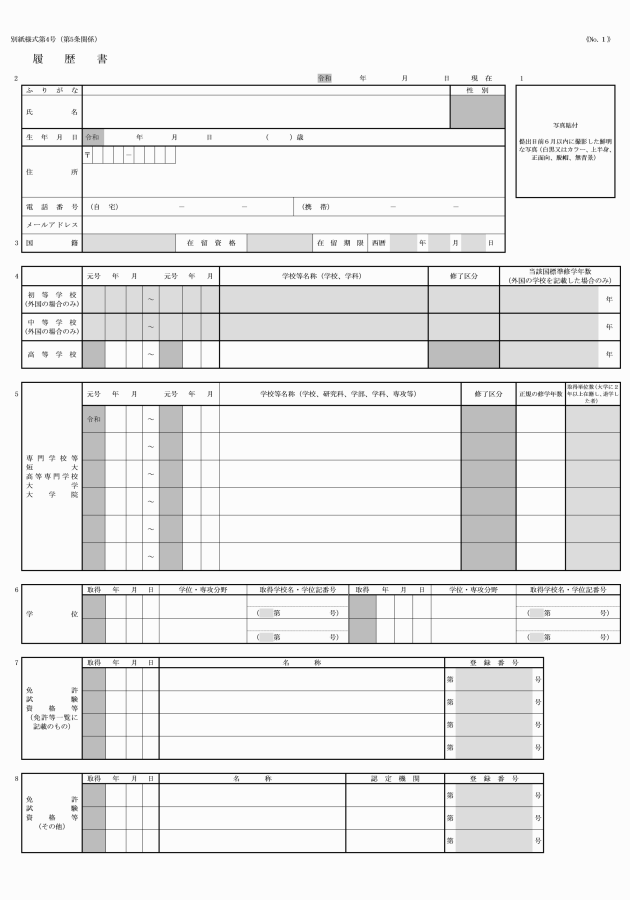

3 協創連携講座教員等の選考は,鳥取大学教員選考基準(昭和31年鳥取大学規則第7号)に準じて行うものとする。

(職務内容)

第12条 協創連携講座教員等は,当該協創連携講座等における教育研究に従事するほか,当該協創連携講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。

(客員教授及び客員准教授)

第13条 協創連携講座等には,鳥取大学客員教授等選考規則(平成4年鳥取大学規則第12号)の定めるところにより,「客員教授」又は「客員准教授」を置くことができる。

(協創連携員の受入れ)

第14条 協創連携講座等における研究遂行のため必要と認められるときは,外部機関において現に研究者又は技術者としての職務に従事している者を協創連携員として受け入れることができる。

2 協創連携員の受入れに関し必要な事項は,共同研究規則に定める「共同研究員」に準ずる。

(経費等)

第15条 協創連携講座等に係る受入経費は,その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受入れが確実であるときは,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。

一 協創連携講座等の実施のために特に必要となる協創連携講座等教員の人件費,謝金,旅費,研究支援者等の人件費,消耗品費,光熱水料等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)

二 協創連携講座等に係る施設維持管理費,施設利用料その他の間接的な経費(以下「産学連携推進経費」という。)

3 直接経費及び産学連携推進経費のほか,協創連携講座等における教育研究の実施に必要となる経費の受入れに関し必要な事項は,別に定める。

(外部機関以外の企業等との共同研究等)

第16条 本学と外部機関が合意した場合は,本学は,当該外部機関以外の企業等(以下「第三者機関」という。)と協創連携講座等における研究に関連した共同研究を行うことができ,外部機関は,第三者機関へ協創連携講座等における研究に関連した委託研究を行うことができる。

(内容等の変更)

第17条 協創連携講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は,設置の例による。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか,協創連携講座等の運営に関し必要な事項は,各部局等の長が別に定め,学長に届け出るものとする。

附則

この規則は,令和3年5月1日から施行する。

附則(令和5年3月28日鳥取大学規則第46号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月28日鳥取大学規則第51号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月25日鳥取大学規則第58号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年5月21日鳥取大学規則第65号)

1 この規則は,令和7年6月1日から施行する。

2 旧刑法(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)をいう。)による禁錮以上の刑は,この規則施行後における拘禁刑以上の刑とみなすものとする。