NEWS

お知らせ

NEWS

- 教育・学生生活

- 教員養成センター

- 入試

- 一般競争契約情報

- 入札

- お知らせ

- イベント

- プレスリリース

- 本学の新型コロナウイルス感染状況

- 受験生の方へ

- 在学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 企業の方へ

- 地域・一般 の方へ

- 学務支援システム

- eポートフォリオ

- 調整会のお知らせ

- 地域未来共創センター(愛称:Tottori uniQ)

- 保健管理センター

- 教養教育センター

- 鳥取大学学友会

- 鳥取大学好友会

- 鳥取大学は今

- 附属学校部

令和3年10月~12月

1.米子ガスと産学連携を通じて地域社会の持続可能な社会基盤開発をめざし相互に連携・協力する包括協定を締結しました。(10月4日)

10月1日、鳥取大学と米子ガスは、産学連携を通じた地域社会の持続可能な社会基盤開発を目的として、相互に連携・協力する包括協定を締結しました。このたびは米子ガスグループ創立90周年記念事業の一環として包括的な産学連携を通じ、SDGsの達成への取り組みを視野に入れ、地域社会の持続可能な発展に資する研究・技術開発テーマ創出や人材育成に関することを連携し協力していくことを合意しました。県内企業とのSDGsを課題とした包括的な産学連携の協定は鳥取大学では初めての取り組みです。米子ガスの地域社会への貢献事業の展開に鳥取大学の独創的な研究成果を活用し、相互に連携・協力して安心して暮らせる持続可能な地域社会基盤の実現に繋がる研究開発テーマを生み出し、新しい時代への社会実装を目指して参ります。

鳥取キャンパスで行われた包括協定記者発表では、米子ガス株式会社代表取締役専務執行役員角田章様と経営管理部森田晶文様、本学から中島学長、河田理事・副学長、菊地学長特別補佐が出席しました。

2.鳥取県と鳥取大学との連携協議会を開催しました。(10月22日)

10月21日、「鳥取県と鳥取大学との連携協議会」が開催され、本学からは中島学長ほか各理事・学部長等が、鳥取県からは平井知事ほか各部局長等、計16名が出席してオンラインで行われました。本協議会は、地方創生の取組などについて意見交換を行い、両者の連携協力を深めることを目的に毎年定期的に開催しており、今回で23回目の開催となります。開会にあたり中島学長から、「来年度から始まる第4期中期目標期間では、国立大学法人にはデジタル技術を駆使した教育研究社会貢献の機能の強化、IT人材育成の機能の強化、地方創生の中核としての役割の強化が求められており、これに対して本学においてもキャンパスのデジタル化等により教育研究、社会貢献の機能の強化を行うとともに、引き続き地域のステークホルダーと連携して地方の創生・イノベーションにつながる研究教育を推進し地域の活性化につなげていきたい」と挨拶がありました。

意見交換では、「新型コロナウイルス感染症への対応」「専門人材の育成」「県内就職・定着促進」をテーマとして、本学からは、社会人博士後期課程学生への経済的支援、附属病院腎センター設立に係る支援など提案・要望しました。

鳥取県からは、新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制に向けた協力、製造業等におけるAI利活用人材の育成、インターンシップを含む学生の県内定着に関するニーズの把握と関係機関への情報提供などについて提案や要請がありました。

これらについて意見交換した後、今後も鳥取大学と鳥取県が密接に相談等を行い、さらに連携を深めることを確認しあいました。

3.令和3年度AED(自動体外式除細動器)を使用した救急救命講習会を開催しました。(11月1日)

10月26日(火)に本学の教職員を対象とした救急救命講習会が開催され、18名が参加しました。昨年は、新型コロナウイルスのパンデミックにより開催できませんでしたが、今年は幸いにも感染症対策を徹底したうえで、湖山消防署職員の方々の御協力のもと実施が可能となりました。

この講習会は鳥取大学にAEDが設置された平成17年度から始まり、今回で16年目を迎え、受講者数は延べ339名となりました。現在学内には30台以上のAEDが設置されており、心停止を認めた場合、このAEDを使用することにより、救急車が到着するまでの応急処置を行うことで、尊い命を救う可能性が高まります。

この日は湖山消防署(鳥取県東部広域行政管理組合)から2名の消防士の方を講師にお招きし、心肺蘇生法及びAEDの使用方法が体得できるよう、参加者一人一人が実技をしっかりと学びました。また、応急手当や救命処置についての説明も受けました。

今後もより多くの教職員がAEDの使用方法や心肺蘇生法を習得し、緊急時への的確な備えができるよう努めてまいります。

4.学生生活支援物資の受贈式を行いました。(11月8日)

鳥取県内6つの協同組合により設立されている「鳥取県協同組合連絡協議会」の取り組みとして、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、苦しい生活を強いられている学生を支援するため、鳥取大学に対し鳥取県産米「星空舞」をはじめとする学生支援物資の寄附が行われることになり、11月8日に受贈式が行われました。受贈式では、目録贈呈の後、中島学長から松軒浩史鳥取県生活協同組合連合会会長へ感謝状が贈られるとともに「経済的に困窮している学生がいるなかで、このような支援をいただきありがたい。」とお礼の言葉が述べられました。

なお、いただいた生活支援物資については、鳥取大学生活協同組合の協力により学生250人に配布される予定です。

5.令和3年度鳥取大学みらい基金事業伝達式を行いました。(11月10日)

11月9日、令和3年度鳥取大学みらい基金事業伝達式を本学第2体育館において執り行いました。鳥取大学みらい基金は、本学の教育研究、学生支援、国際交流、地域貢献などの各種事業を支援する目的で平成21年度に設立したもので、学内外の方々からのご寄附により運営しています。今年度は、学生支援事業として音楽サークル支援事業を選定し、吹奏楽用楽器の整備を行いました。

式には鳥取大学吹奏楽団ウインドアンサンブル関係者をはじめ約30名が出席し、中島学長から吹奏楽団団長の小早川さんに目録が贈呈されました。その後、吹奏楽団を代表して小早川さんがこの度の支援への謝辞を述べた後、吹奏楽団による楽器のお披露目演奏が行われ、出席者からは盛大な拍手が送られました。

6.教育研究林・蒜山(ひるぜん)の森にて安全祈願祭を実施しました。(11月12日)

11月11日、岡山県真庭市にある農学部附属フィールドサイエンスセンター教育研究林蒜山の森で「安全祈願祭」を実施しました。安全祈願祭は学生実習や教職員の調査研究、森林管理業務の安全を祈願し、無事を感謝する行事として、毎年行われています。今年度は新型コロナウイルス感染症対策に留意したうえで、参加者を学内関係者に限定し、中島学長ら大学役員をはじめ、蒜山の森で学ぶ農学部の学生や関係教職員31名が参加し、神事が執り行われました。

式では、山口武視農学部附属フィールドサイエンスセンター長が、「教育研究林における教育・研究が、教職員・学生の努力のおかげで事故なく行われたことに感謝しています。今後も、皆様からの温かいご支援と真庭市のご協力をいただきながら、安全な教育・研究に努めていきたい。」と感謝の言葉を述べました。

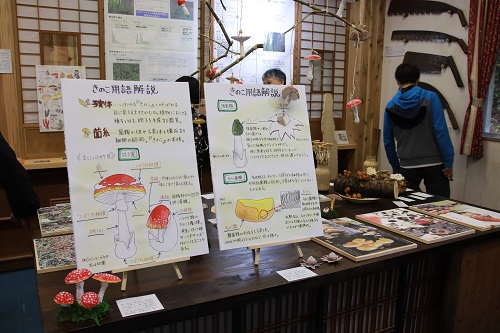

引き続き、敷地内に整備されているフィールドミュージアムを見学し、センター教職員による説明を聞きながら展示物を見て回りました。現在は、「街と森のきのこ」と題した企画展が開催されており、参加者らは写真や標本、オブジェ等を興味深そうに見入っていました。

7.第16回鳥取大学と鳥取県教育委員会との意見交換会を開催しました(11月25日)

11月18日、「鳥取大学と鳥取県教育委員会の意見交換会」を開催しました。本意見交換会は、鳥取県の教育の充実及び発展に資するため、教育上の諸課題の解決を目的に平成16年度から開催しているものです。昨年度まで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止などにより開催できませんでしたが、本年度は3年ぶりにオンライン形式により開催し、本学からは、中島学長、田村理事ほか関係センター長等が、鳥取県教育委員会からは、足羽教育長、林次長ほか関係課長等が参加しました。

中島学長、足羽教育長からの挨拶の後、「高大接続(探究活動連携事業)」と「鳥取県における教員の養成及び教員の育成」をテーマに活発な意見交換が行われました。

地元の人材を育成し、優秀な人材を輩出、定着させるということは双方共通の課題であり、今後も連携を深めていくことを再確認し、意見交換会は終了しました。

8.令和3年度永年勤続者表彰式を行いました(11月26日)

令和3年度永年勤続者表彰式を行い、被表彰者16名のうち11名が出席し、中島学長から表彰状と記念品が贈呈されました。学長は「これまで20年間、鳥取大学のためにご尽力いただいたことに対して、心より感謝申し上げます。鳥取大学はこの20年の間に国立大学の法人化や、昨年からの新型コロナウィルス感染症の拡大という厳しい状況がございました。今後も皆さんと協力しながら困難を克服して乗り越えて、鳥取大学をさらに魅力ある大学にしたいと思っています。今日の喜びを周りの方々とも分かち合っていただけたら幸いです」とお祝いの言葉を贈りました。本表彰は、本学に3年以上及び国立大学法人等に引き続き20年以上勤務し、かつ、勤務成績が優秀な職員に授与されるものです。

表彰式後記念撮影を行い、和やかな雰囲気の中、無事に式を終えることができました。

9.株式会社オグラ様と株式会社鳥取銀行様からのご寄附に係る贈呈式を行いました(11月30日)

株式会社オグラ様(鳥取市)と株式会社鳥取銀行様(鳥取市)から、鳥取大学みらい基金にご寄附をいただく運びとなり、11月29日に目録贈呈式が行われました。これは、株式会社鳥取銀行様のとりぎんSDGs私募債「ふるさと未来応援債」により、私募債発行企業である株式会社オグラ様との連名でご寄附いただいたものです。式では、本学の卒業生である株式会社オグラ営業部課長の野澤様によるご挨拶の後、中島学長に対し寄附目録が手渡されました。

今回の寄附金は、教育研究、学生支援や社会貢献等に役立てられます。

10.米子ガスグループから本学に寄附金が贈呈されました(12月10日)

12月9日、米子市の米子ガスで行われた寄附金贈呈式において、米子ガスグループ角田章代表取締役専務執行役員から本学に寄附金が贈られ、河田理事・副学長が寄附金の目録を受け取りました。米子ガスグループは2020年5月に創立90周年を迎え、その記念事業の一環として昨年度に続き、本年度も本学に寄附をいただきました。本学へは研究助成を望まれ、「研究支援金」として贈られた寄附金は、本学の研究者・研究室の先進技術研究に役立てて参ります。

11.本学と鳥取県立湖陵高校の高大連携授業の成果-ローカル酵母によるオリジナルパン「こりょっぴコルネ」-が完成し、お披露目されました!(12月16日)

本学は、地域連携の1つとして県内外の高等学校と高大連携による様々な取り組みを推進し、実施しております。鳥取県立湖陵高等学校では、以前から本学農学部の教員、職員らが高校の授業や実習において、授業や技術的な指導に協力しています。今年度は、農学部の児玉基一朗教授が食品システム科の課題研究において、発酵の基礎や児玉教授の研究成果でもある「ローカル酵母」について授業を行い、実際に高校の敷地内で栽培している鳥取県オリジナル品種のイチゴ「とっておき」から酵母を分離し、培養する実習も行いました。この度その成果として、分離した酵母を用いたオリジナルパン「こりょっぴコルネ」の製パンに成功され、12月10日(金)、携わった高校生4名と指導された教員2名が中島学長へ報告に訪れました。試食した中島学長らは、「パンにイチゴの風味がして美味しい」「パンも美味しいが、中のクリームもとても美味しいですね」と感想を述べられ、「どのくらい試作したのですか」「この酵母を用いて、他の製品は考えておられますか」など、高校生たちと製パンにたどり着くまでの苦労話や裏話に話が盛りあがりました。

この「こりょっぴコルネ」は、翌日11日(土)には地場産プラザ「わったいな」にて試食アンケートも実施され、その反響によっては商品化も考えておられるそうです。

今後も鳥取大学は、県内外の小中学校、高等学校などとの連携を深め、将来を担う人材の育成にも共に力を入れていきます。

12.地方創生★政策アイデアコンテストの最終審査会で本学学生団体が受賞(12月24日)

12月11日に行われた地方創生★政策アイデアコンテストの最終審査会(主催:内閣府地方創生推進室)にて、本学より出場した「御来屋駅活性化プロジェクト」、「学生団体ツナガルドボク」の2団体が優秀な成績を収めたことを学長に報告しました。

「御来屋駅活性化プロジェクト」は、大山町の御来屋駅を中心とする地域の活性化を目指し、地域の観光名所巡りや名産品製作体験などを組み合わせた日帰り観光客向けツアーを推進し、県外の人が集まりやすいコンテンツを作り出すアイデアを発表しました。実際に写真展などのイベントを実施している点が高く評価され協賛企業賞を受賞しました。

「学生団体ツナガルドボク」は、地方短期滞在体験とインターンシップを組み合わせた「暮らすインターン」というアイデアを発表しました。このプロジェクトは現在、琴浦町役場および株式会社井木組と協力体制を構築しており、自治体や地元企業と連携し、若者の地方定着に向けた具体的プランが進行している点が審査員に高い評価を受け、優秀賞を受賞しました。

協賛企業賞を受賞した御来屋駅活性化プロジェクト代表の工学部4年生鯉江祥平さんは、「週に何度も現場に通いました。様々な人に協力してもらいながら進めていき、実現に向けてがんばりたい」と語り、優秀賞を受賞したツナガルドボクの大学院工学専攻1年田中哲哉さんは、「アイデアが評価されたことは素直にうれしい。実現することが大切だと思うので、引き続きがんばりたい。」と今後の抱負を述べました。

報告を受けた学長からは「2団体とも素晴らしい発想で、地域貢献に関する事業の実現に向けて頑張ってほしいし、大学としても応援します。」と力強い言葉をいただきました。

コンテスト概要、発表内容など詳しくはこちら

https://contest.resas-portal.go.jp/2021/prize.html