NEWS

お知らせ

NEWS

- 教育・学生生活

- 教員養成センター

- 入試

- 一般競争契約情報

- 入札

- お知らせ

- イベント

- プレスリリース

- 本学の新型コロナウイルス感染状況

- 受験生の方へ

- 在学生の方へ

- 卒業生の方へ

- 企業の方へ

- 地域・一般 の方へ

- 学務支援システム

- eポートフォリオ

- 調整会のお知らせ

- 地域未来共創センター(愛称:Tottori uniQ)

- 保健管理センター

- 教養教育センター

- 鳥取大学学友会

- 鳥取大学好友会

- 鳥取大学は今

- 附属学校部

令和6年7月~9月

1.中国・東北農業大学工程学院長が国際交流センター長を表敬訪問しました(7月1日)

7月1日、中国・東北農業大学工程学院長の李岩教授が安延久美国際交流センター長を表敬訪問されました。

本学と東北農業大学とは、2003年に学術交流協定を締結し、2006年には本学にとって最初の海外拠点事務所を設置しています。コロナ禍の影響で途絶えていた鳥取大学留学フェアの開催をはじめ、様々な交流を今後再開していきたいと、今回訪問されました。

会談では、DDP(Double Degree Program)制度、国際交流活動や学生交流の再開に向けて、有意義な意見交換が行われました。

この度の訪問により、東北農業大学との更なる連携強化が期待されます。

2.探検部のラフティングチームが世界大会で銀メダルを獲得!(7月1日)

本学探検部のラフティングチーム「カニカニクラブ」が、5月27日から6月2日にボスニア・ヘルツェゴヴィナで開催されたラフティング競技の世界大会『IRF World Rafting Championship BANJA LUKA 2024』に出場し、ジュニア男子の「スプリント」(1分~2分程度の短距離レース)で2位、「H2H」(2チームによる直接対決のレース)で1位、「スラローム」(コース中のゲートを通過するレース)で3位、「ダウンリバー」(長距離の川下りレース)で2位を獲得し、総合2位(出場チーム数:5チーム)の成績をあげ、メダルとトロフィーを獲得しました。

「ラフティング」とは、激流をゴムボートで下るレジャースポーツですが、その中でも競技ラフティングはタイムを競うレース形式で、種目もスラローム、スプリント、ダウンリバーなどに細分化されています。

探検部は競技ラフティングに力を入れており、2023年6月にイタリアで開催されたラフティングの世界選手権に、2チーム8名が日本代表として出場しました。

7月1日にチームの学生3名が結果報告のため学長室を訪問し、リーダーの木村幸太郎さん(大学院工学専攻・1年)は「慣れない外国で戸惑うこともありましたが、結果を残すことができました。ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えました。

3.鳥取キャンパス正門前の交通安全指導実施(7月12日)

令和6年7月12日(金)8時00分から鳥取キャンパス正門付近で、本学学生の交通安全意識の向上を図るため、本学職員、鳥取警察署員、鳥取県交通安全協会鳥取地区協会及び地区自治会の方等による声掛、啓発物品等の配布を実施しました。なお、本学サイクリング部の学生も啓発物の配布に参加しました。

特に、自転車ヘルメット着用、道路の左側通行、スマホ操作等のながら運転、イヤホン及びヘッドホン使用時の注意点等について注意喚起し、キャンパス内駐輪スペースの適切な利用についても注意喚起しました。

4.優秀ポートフォリオ賞授賞式を挙行しました(7月17日)

令和6年7月17日に、鳥取大学優秀ポートフォリオ賞授賞式を挙行し、受賞者6名の学生に山口理事(教育担当)から賞状が授与されました。

この賞は、本学の基本理念「知と実践の融合」を基に、優れた学修活動を実践し、eポートフォリオを作成している学生を賞することを目的としたものです。

授賞式では、山口理事がお祝いの言葉とともに、「私たちも含めて自分を冷静に見つめ直すことは難しく、歩んできた道というのは記録しておかないと忘れてしまいます。その点、今回受賞された皆様は、大学生活で学んだこと、活動したことをきちんと記録されていますので、社会に出た時にうまく活用していただきたいと思います。」と挨拶されました。

続いて、香川高等教育開発センター長がお祝いの言葉とともに、「今回受賞された皆様は、日々自分を見つめ直して、成長していこうという意欲がよく見えた6名だったと思います。学生が自分で学びを切り開いていくことを鳥取大学の文化にしていきたいと思ってこの賞を創設していますので、ぜひ今回の受賞について、学部や学科の学生にも広めていただいて、皆で高めていく大学になっていくお手伝いをいただければと思います。」と挨拶されました。

最後に、受賞者と列席した関係者で記念撮影を行い、授賞式は幕を閉じました。

受賞者の記載したポートフォリオの内容は、以下のURLから閲覧することができます(学内限定)。

https://drive.google.com/drive/folders/1nhArtPp2gn8QQ6EZ9e3q0uxdHlghiTYZ

【受賞者一覧】

地域学部地域学科2年 渡部 さくら

医学部医学科6年 大坪 翼

医学部生命科学科2年 高橋 真衣

医学部生命科学科4年 北村 亜依香

工学部機械物理系学科3年 山仲 雛子

工学部化学バイオ系学科3年 竹下 佳穂

→受賞者の声はこちら

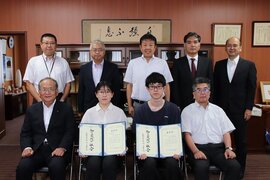

5.学生表彰式を実施しました(7月18日)

令和6年7月18日に鳥取大学学生表彰式を実施し,日本農業新聞が募集する「記事活用エピソード」に応募し,「学生・生徒の部」において最優秀賞に輝き,農業・農村の振興や暮らしの改善等の教育広報活動の発展に大きく貢献したとして2024年度日本農業新聞全国大会にて表彰された地域学部の学生と,鳥取市内で自殺を図ろうとしていた若い男性に気が付き,声を掛けた上で警察に通報し,警察官が到着するまでその男性に付き添い自殺を防ぎ,鳥取署より感謝状が贈られた工学部の学生の2名の学生を表彰しました。

表彰式では,中島学長が被表彰学生に表彰状と副賞を授与した後に祝辞を述べられ,今後も活躍を期待するとの応援の言葉が贈られました。おめでとうございます。

6.「トビタテ!留学JAPAN」第16期派遣留学生の壮行会で、本学の学生がコース代表として登壇しました(7月21日)

2024年7月21日、文部科学省講堂において「トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム※」(以下、トビタテ)の第16期(2024年採用者)派遣留学生壮行会が開催され、支援企業・団体、大学等関係者、トビタテ派遣留学生等総勢300名が一堂に会して、派遣留学生たちへの祝福、激励が行われました。壮行会では、本学の持続性社会創生科学研究科国際乾燥地科学専攻に所属する寺⽥晃盛さんが、イノベーターコース代表として登壇し、「今回の留学では、ルワンダにある企業でインターンシップを行い、日本と全く異なった環境で栽培される花の特徴を学びます。この留学をきっかけに、誰よりも世界中の花の個性を知った⼈間になり、将来、日本の花の産業を盛り上げていきます」と挨拶を行いました。

壮行会後の交流会、オリエンテーションでは派遣留学生同士がお互いの留学計画や目標を共有し、交流を深めました。

※文部科学省及び日本学生支援機構による官民協働の海外留学促進事業。海外での「実践活動」を伴う留学を推奨し、学生が自ら立案した計画に基づく自由な留学を支援しています。

7.スマート田植機を用いた農学部の実習を学長・理事が視察されました!

農学部生命環境農学科植物菌類生産科学コースでは,令和5年度以降の入学生を対象に学修証明プログラム「農業DX人材養成プログラム」を実施しています.来年度から農業DXに特化した農業演習が本格的に始動するのに合わせ, 2年生向けの農業基礎演習でスマート田植機を用いた実習を行いました. 中島廣光学長と山口武視理事(教育担当)が視察に来られ,鳥取大学が開発した可変施肥機能やハンズオフ(手放し)でも運転できる直進アシスト機能等を備えた最新鋭のスマート田植機を体験・見学しました. 本実習は,スマート農業や農業DXの有用性を理解し,それに対する関心を深めることに繋がったと思います.

8.鳥取県内高等学校長と鳥取大学との連絡会を開催しました(7月26日)

令和6年7月26日(金)に「第26回鳥取県内高等学校長と鳥取大学との連絡会」を鳥取大学で開催しました。この連絡会は、県内高等学校と鳥取大学相互の現状と課題等について意見交換を行い、県内高等学校と本学の連携強化を図ることを目的として毎年開催しているもので、今年度は令和元年度以来、5年振りに完全対面形式で開催しました。

今回は連絡会に先立って、乾燥地研究センター見学会を行い、多くの先生方にご参加いただきました。

連絡会には、県内高等学校長、鳥取県教育委員会及び本学関係者の約50名が出席し、山口鳥取大学理事、田辺鳥取県高等学校長協会会長、井上鳥取県教育委員会参事監の挨拶に続き、入学センター尾室特任教授進行のもと、岸本地域学部長及び柿内教員養成センター長から鳥取大学の教員養成の取組について説明がありました。

その後、県内志願者の状況など、高等学校からの質問事項等に関して意見交換が行われました。

9.国際協力銀行(JBIC)及び自然科学研究機構(NINS)との会談が行われました(8月2日)

2024年8月2日、株式会社国際協力銀行(JBIC)の天野辰之常務執行役員、自然科学研究機構(NINS)共創戦略統括本部の小泉周 特任教授(統括URA)、前波晴彦 特任准教授との意見交換が乾燥地研究センターにて行われました。

初めに、河田康志 理事・副学長・国際乾燥地研究教育機構長(IPDRE)から、鳥取大学の歴史、全学の研究を牽引する研究推進機構や、組織的産官学連携を進める「とっとりNEXTイノベーションイニシアティブ」の概要紹介がありました。続いて乾燥地研究センター長・IPDRE副機構長の恒川篤史教授から、乾燥地の問題に組織的に取り組み世界と地域で活躍する乾燥地研究センターの歴史や役割、特徴的な研究についての説明がありました。

天野執行役員、小泉特任教授からは、「鳥取大学が乾燥地研究の国際拠点として持つ強みを改めて実感しました。」「今後、世界的な乾燥地研究の中心としてのさらなる発展を期待するとともに、私たちとしても、協力していきたいと考えています。」などの声が寄せられました。

会談後は、乾燥地研究センター内の施設見学が実施されました。乾燥地での自然や人々の暮らしを紹介した展示室や、ガラス温室と乾燥地のシミュレーション実験機器を備えたアリドドームの視察で、本学の施設や取り組みに大変深い関心を寄せていいただきました。

短い時間ではありましたが、活発な意見交換とともに、鳥取大学の特色ある研究活動や取り組み、施設を実際にご覧いただける貴重な機会となりました。

10.中小企業基盤機構中国本部と相互協力に関する連携協定を締結(8月5日)

本学と、独立行政法人中小企業基盤整備機構中国本部(広島市:以下、中小機構)は、令和6年8月5日(月)、相互協力に関する連携協定締結式を挙行しました。

本協定は、アントレプレナーシップ教育や、企業化及び創業支援等に関して、相互の緊密な連携と協力により、地域社会の発展と産業の振興に寄与することを目的とするものです。

協定書に署名した中島学長からは、「今回の協定で、豊富な知識・ノウハウを持たれている中小機構の支援を受けながら、本学の得意分野を活かした、スタートアップを育てていきたい。」と抱負が語られ、中小機構の西本部長からは、「支援内容の具体化を進め、スピード感を持って取り組んでいきたい。」と今後の意気込みが語られました。

11.鳥取大学鳥取キャンパス(工学部棟内)に「VR(Virtual Reality)ルーム&VC(Virtual Connecting)ルームを設置 ~お披露目会開催~(8月27日)

このたび、本学鳥取キャンパス(工学部棟内)に設置された「VRルーム & VCルーム」のお披露目会を開催しました。すでに設置されていた米子キャンパス(附属病院棟内)と拠点間での情報共有をリアルタイムで行うことができるようになるため、物理的には90 km離れている両キャンパスの距離感がグッと縮まります。

この設備・システムを活用することにより、令和5年度に工学部に開設された「医工学プログラム」をはじめ、「医学-農学」および「医学-地域学」の教育・研究上の連携が一層深まることが期待されます。

【鳥取キャンパス・リアル像】左から、三木理事、原田理事、岩井工学部副学部長、中島学長、坂口工学部長

【米子キャンパス・バーチャル像】左から、米子VRルームの景山医学部長、武中医学部附属病院長、古賀准教授

12.数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(応用基礎レベル)に認定されました(8月27日)

令和6年8月27日付で、本学の「数理・データサイエンス・AI応用基礎プログラム(工学部)」が「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度(応用基礎レベル)」に認定されました。(認定の有効期限:令和11年3月31日)

本認定制度は、学生の数理・データサイエンス・AIへの関心を高め、かつ、それを適切に理解し活用する基礎的な能力や、課題を解決するための実践的な能力を育成するため、数理・データサイエンス・AIに関する知識及び技術について体系的な教育を行う大学等の正規の課程(教育プログラム)を文部科学大臣が認定及び選定して奨励するものです。